![]()

| 栃木民芸玩具 |

|

黄鮒土鈴・張子(宇都宮) |

昔、宇都宮で天然痘が流行し多くの病人が出た。 ある日一村民が大きな黄色の鮒を釣り上げ病人に与えたところ病気が治ったそうです。 |

|

|

ふくべ細工 |

ふくべ細工の材料は夕顔の一種、つまり栃木県の特産品のかんぴょうの実です。その皮の部分を使って炭入れや花入れ、そして魔よけの百鬼面を作っている。

|

|

|

下野の土鈴 |

瓦の土と益子の土を使い県内の名所、旧跡、名物郷土玩具、各地の伝統などを題材としていろいろな土鈴を作っている。

|

|

|

火防の獅子・巴波の鯰(栃木市) |

火防の獅子 巴波の鯰 |

|

|

きびから細工十二支(鹿沼) |

鹿沼箒の職人 青木行雄氏が材料の箒草を用いて箒編みの技術を取り入れて作った。その素朴な質感と今にも動き出しそうな愛らしさで一躍注目を集めた。 |

|

|

切手になった土鈴 |

下野土鈴でも酉と巳は年賀切手の図案として採用されました。12の郷土玩具で2回図案化されるのはめずらしい事です。 |

|

|

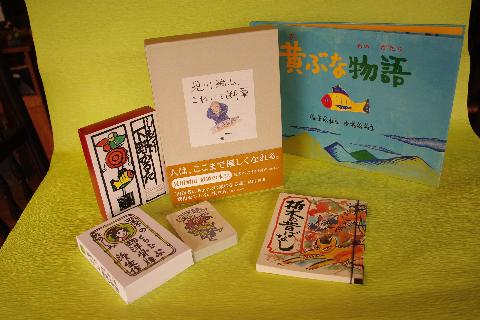

昔懐かしかるた・本 |

医者で小説家の故・貝川鯛山先生の断筆本、故・立松和平の黄鮒ものがたり、栃木の昔話や下野カルタなど栃木に縁のある人達の本が揃っています。

|

|

|

||||||||||